Installation von Debian GNU/Linux 3.0

Die Release 3.0 von Debian GNU/Linux zeichnet sich durch viele Verbesserungen und einen noch größeren Umfang an Paketen gegenüber den Vorgänger Versionen aus. Unterstützte bereits die Version 2.2 ("potato") sechs Hardwarearchitekturen (Intel x86, Motorola, Alpha, SPARC, PowerPC und ARM), so kann die Version 3.0 mit diesen sechs und gleich vier neuen Architekturen (MIPS, Intel Itanium, HP PA-RISC und S/390) aufwarten.

Der in Debian 2.2 verwendete Linux Kernel in der Version 2.2 wurde für die Debian Release 3.0 aktualisiert. Hierbei wurden viele Fehler beseitigt welche sowohl den Kernel selbst als auch die dazugehörigen Programme betreffen. Weiterhin sind viele neue Treiber für die Hardware hinzugekommen oder wurden durch bereinigte Versionen ergänzt.

Neu in dieser Release ist der Linux Kernel in der Version 2.4, welcher alternativ bei der Installation, oder nachträglich als Paket, installiert werden kann. Das Debian Entwicklerteam ist nicht der Meinung, daß der Linux Kernel in der Version 2.4 auf allen von Debian unterstützten Architekturen die notwendige Stabilität erreicht hat, sodaß beide Kernel zur Auswahl stehen.

Veränderungen im Installations System

Ältere Debian Versionen installierten zunächst ein sogenanntes "Basis-System" aus einem tar-Archiv, um dann weitere Pakete über das Debian Paketmanagement in das System zu integrieren. Mit dieser Release wird eine neue Methode eingeführt, das Installationssystem benutzt das Programm debootstrap, um alle vom Basis System benötigten Pakete zu holen, zu entpacken und zu installieren. Die Pakete können dabei wie gehabt lokal vorliegen (auf CD-ROM oder im Dateisystem) oder auch per FTP/HTTP aus dem Netz geholt werden. Diese Installation des Basissystem direkt aus Debian Paketen bietet eine größere Flexibilität bei Updates und von Komponenten des Basissystems.

Als weitere Veränderung ist das überarbeitete Task-System zu nennen. Bisher bestanden Tasks aus Paketen, in denen die Abhängigkeiten zu anderen Paketen definiert waren. Das neue System verwendet spezielle Header innerhalb der existierenden Pakete, um die Tasks zu definieren zu denen ein Paket gehört. Dies macht es deutlich einfacher, einzelne Komponenten eines Tasks zu installieren; es ist nicht mehr nötig alle Pakete zu installieren.

So gut wie alle Pakete benutzen in dieser Release Debconf um die Konfiguration während der Installation oder ein späteres neukonfigurieren des Paketes vorzunehmen. Debconf verfügt dabei über verschiedene Frontends: nicht-interaktiv, dialog (curses-basiert) und ein GNOME-Frontend. Debconf wurde auch intern stark erweitert, sodaß Debconf eine zentrale Rolle im Debian System bildet. Beispielsweise verfügt Debconf über eine LDAP Schnittstelle, Konfigurationsdaten können so zentral auf einem LDAP Server liegen und verwaltet werden.

Die bei der Installation verwendeten Kernel unterstützen verschiedene Hardwareausstattungen. Für die Intel Architektur sind folgende verfügbar:

- vanilla

Kernel Version 2.2.x, dies ist der Standard Kernel für das Debian System mit fast allen Treibern des Linux Kernels als Modulen.

- ide

Kernel Version 2.2.x, ähnlich wie der „vanilla“ Kernel, jedoch mit den Kernel Patches zur Unterstützung von UDMA66 Geräten.

- compact

Kernel Version 2.2.x, hier wurden viele selten benutzte Treiber weggelassen (Sound, Video4Linux usw.), dafür sind häufig benötigte Treiber (NE2000, 3COM 3c905, Tulip, Via-Rhine und Intel EtherExpress Pro100) im Kernel integriert. Somit kann eine Installation über das Netzwerk mit zwei Disketten (root und rescue) durchgeführt werden. Weiterhin sind Treiber für die RAID Controller DAC960, und Compaq's SMART2 RAID integriert.

- idepci

Kernel Version 2.2.x, diese Version unterstützt ausschliesslich IDE und PCI Geräte sowie einige wenige ISA Geräte. Dieser Kernel sollte benutzt werden, wenn es beim Starten des Kernels zu Problemen mit SCSI Geräten kommt. In diesem Kernel ist der ide-floppy Treiber integriert, sodaß eine Installation auch von LS120 oder ZIP Laufwerken vorgenommen werden kann.

- bf24

Kernel Version 2.4.x, dieser aktuelle Kernel unterstützt viele neue Hardwarekomponenten, welche nicht von älteren Versionen unterstützt wurden. Die USB und IDE Unterstützung wurde verbessert, neuere Netzwerkkarten Treiber wurden integriert und es werden die Dateisysteme Ext3 und ReiserFS unterstützt.

Als weitere Neuerung bei der Installation von CD-ROM ist zu sagen, daß es nun möglich ist, die oben genannten Kernel allesamt von der ersten CD aus zu installieren.

Neues in der Distribution

Die Programme zur Verwaltung von Paketen, dpkg und apt wurden an vielen Stellen verbessert und erweitert. apt unterstützt nun das „pinning“ von Paketen, welches es ermöglicht Programmversionen aus verschiedenen Entwicklungszweigen (testing/unstable/stable) auszuwählen, während das eigentliche System auf einem anderen Releasestand bleibt. apt sorgt auch hierbei dafür das alle Abhängigkeiten erfüllt werden und lädt die benötigten Pakete automatisch auf das System.

Für Entwickler sind die sogenannten „build dependencies“ interessant. Das Kommando apt-get build-dep PAKET sorgt dafür, daß alle zur Erzeugung eines Paketes benötigten Pakete auf dem System vorhanden sind.

Zur Ablösung des in die Jahre gekommenen und bei vielen Benutzern (un-)beliebten Installationsprogrammes dselect wurden verschiedene Alternativen entwickelt. Interessierte Benutzer sollten einen Blick auf aptitude werfen.

„Woody“ wird gleich mit zwei Versionen von XFree86 ausgeliefert. Bereits bekannt sollte die Version 3.3.6 sein. Diese kann eingesetzt werden, wenn es Probleme mit der neuen Version 4.1 gibt. Die Version 4.1 von XFree86 unterstützt mehr Grafikkarten und bietet eine bessere Hardwareerkennung sowie 3D Beschleunigung. Xinerama erlaubt die Verwendung von mehreren Monitoren, die zu einer großen Arbeitsfläche zusammengefasst werden.

Debian 3.0 ist sicherer geworden. Die Basisinstallation enthält weniger Dienste, die jeder für sich ein potentielles Risiko darstellen. In der neuen Release sind mehr sicherheitsorientierte Programme enthalten. Hierzu gehören beispielsweise Porgramme zu Administration eines Firewalls, zur Sicherung des Rechners oder zur Entdeckung von Einbrüchen. Das Paket System wurde ebenfalls erweitert, es können nun zu jedem Paket die digitalen Checksummen geprüft werden. So kann eine Installation eines Paketes verhindert werden, wenn die Checksumme nicht übereinstimmt. Dies ermöglicht sichere, automatische Updates von Systemen über das Internet.

Debian 3.0 ist von Übersetzerteams in der ganzen Welt auf die jeweiligen landesspezifischen Anforderungen angepasst worden. Es sind Voreinstellungen für mehr Sprachen als bisher vorhanden und eine größere Anzahl von Programmen unterstützt verschiedene Landessprachen. Die zur Installation verwendeten Bootdisketten beispielsweise wurden ebenfalls in viele Sprachen übersetzt. Besonders gut werden in Debian 3.0 die Sprachen Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Spanisch, Katalanisch und Dänisch unterstützt; an 15 weiteren Sprachen wird aktiv gearbeitet.

Diese Debian Version enthält zum ersten Mal verschiedene freie grafische Webbrowser wie Mozilla, Galeon und Konqueror. Zum ersten Mal ist auch die grafische Benutzeroberfläche KDE, in der Version 2.2, enthalten. Die Version 1.4 von GNOME rundet die Auswahl der grafischen Benutzeroberflächen ab.

Eine sehr ausführliche Installationsanleitung finden Sie auf Ihrer Debian GNU/Linux CD unter doc/install.txt oder doc/install.html, sowie im Netz unter http://debian.org/doc/. Dort wird auch auf Probleme mit spezieller Hardware eingegangen und detailliert beschrieben, welche alternativen Möglichkeiten zur Installation geboten werden. Es wurde hier darauf verzichtet, diese Informationen nochmals zu wiederholen, statt dessen wird die Installation anhand eines typischen Beispiels beschrieben.

Ein erster Start

Die Installation von Debian kann von den verschiedensten Medien aus erfolgen. Zunächst ist es jedoch notwendig den Rechner mit einem Minimalsystem, welches auch das eigentliche Installationsprogramm enthält, zu starten.

Generell kann jeder der im folgenden beschriebenen Variante der Bootimages nicht nur zur Installation verwendet werden, sondern bietet auch die Möglichkeit das System im Fehlerfall zu reparieren.

Die Installation von Debian GNU/Linux benötigt mindestens 12 MB RAM und einen Swap-Bereich, oder aber 14 MB RAM, wenn kein Swap-Bereich zur Verfügung steht. Die aus älteren Debian Versionen bekannt „lowmem“ Bootdiskette ist in der Version 3.0 nicht mehr enthalten. Das installierte Basissystem benötigt mindestens 64 MB Plattenplatz auf einer eigenen Partition sowie eine weitere Partition für den Swap-Bereich. Wenn weitere Pakete installiert werden sollen, so ist dies nach Bedarf bei der Planung der Partitionen zu berücksichtigen.

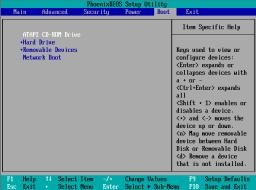

Bootmedium

Als Bootmedium für den ersten Start des Systems kommen sowohl CD-ROMs als auch Disketten in Frage. Zunächst sollte im BIOS des Rechners überprüft werden, ob die Möglichkeit besteht, direkt von CD-ROM zu booten. Die Aufteilung der Menüs ist - je nachdem von welchem Hersteller das BIOS kommt - unterschiedlich. Im Zweifelsfall sind die nötigen Informationen im Handbuch des Motherboards zu finden.

Wenn das System das Booten von CD-ROM nicht unterstützt, können Bootdisketten erzeugt werden. Sie finden die nötigen Images auf Ihrer Debian GNU/Linux-CD im Verzeichnis /cdrom/install/ als Dateien: rescue.bin und root.bin. Alternativ können statt der Rescue Diskette (rescue.bin), auch die Dateien bf24.bin, compact.bin, idepci.bin, sbm.bin genutzt werden; diese bieten die oben genannten alternativen Kernelkonfigurationen.

Wenn Ihnen ein anderes GNU/Linux-System (oder ein anders PC-Unix) zur Verfügung steht, können Sie die Images mit dem Kommando: dd if=rescue.bin of=/dev/fd0 auf eine Diskette schreiben (ggf. den Pfad zu der Datei angeben). Wenn Sie nicht über ein lauffähiges GNU/Linux-System zur Erstellung der Bootdisketten verfügen, können Sie mit dem DOS-Programm rawrite2.exe, welches sich ebenfalls auf der Debian GNU/Linux-CD befindet, das Image auf eine Diskette schreiben. Achten Sie darauf, daß beim Schreiben keine Fehlermeldungen auftreten. Wenn Sie eine Diskette nicht fehlerfrei erstellen können, sollte diese Diskette in den Müll wandern, probieren Sie es mit einer anderen Diskette noch einmal.

Um das System von Disketten zu starten muss zuerst die „rescue“ Diskette eingelegt werden (auch wenn eine Neuinstallation vorgenommen wird). Nach dem laden des Linux Kernels werden Sie aufgefordert die „root“ Disketten einzulegen und die Return Taste zu drücken.

Auf Systemen die über ein via USB angeschlossenes Diskettenlaufwerk verfügen, kann so zwar von der ersten Diskette gebootet werden, leider wird aber nicht die root-Diskette in einem USB Laufwerk unterstützt. Speziell auf diesen Problemfall angepasste Bootdisketten für die Debian Version 3.0 werden unter www-user.rhrk.uni-kl.de/~blochedu/usb-install/ von Eduard Bloch zur Verfügung gestellt.

Sollten beim Start von Diskette oder CD-ROM Probleme auftreten, so gibt es noch einen dritten Weg, Debian GNU/Linux zu starten, das Programm loadlin.exe. Sie müssen hierzu auf Ihrem Rechner ein lauffähiges MS-DOS-System installiert haben und sollten auf die CD-ROM zugreifen können. Auf der ersten CD finden Sie im Verzeichnis /install alle benötigten Dateien sowie das Script boot.bat. Dieses Script können Sie direkt ausführen, das Debian GNU/Linux-Installationsprogramm sollte nach kurzer Zeit geladen werden.

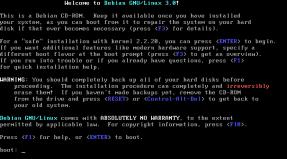

Wird das Boot-Medium korrekt erkannt, sehen Sie einen Begrüßungstext mit einigen Informationen zur Installation von Debian.

Beim Start von der ersten CD-ROM kann zwischen verschiedenen Kernelversionen zur Installation gewählt werden. Die Auswahl erfolgt durch Angabe der gewünschten Version am Bootprompt. Folgende Kernel stehen zur Auswahl:

- vanilla

Kernel Version 2.2.x, dies ist der Standard Kernel für das Debian System mit fast allen Treibern des Linux Kernels als Modulen.

- compact

Kernel Version 2.2.x: hier wurden viele selten benutzte Treiber weggelassen (Sound, Video4Linux usw.), dafür sind häufig benötigte Treiber (NE2000, 3COM 3c905, Tulip, Via-Rhine und Intel EtherExpress Pro100) im Kernel integriert. Somit kann eine Installation über das Netzwerk mit zwei Disketten (root und rescue) durchgeführt werden. Weiterhin sind Treiber für die RAID Controller DAC960, und Compaq's SMART2 RAID integriert.

- idepci

Kernel Version 2.2.x: diese Version unterstützt ausschlieslich IDE und PCI Geräte sowie einige wenige ISA Geräte. Dieser Kernel sollte benutzt werden, wenn es beim Starten des Kernels zu Problemen mit SCSI Geräten kommt. In diesem Kernel ist der ide-floppy Treiber integriert, sodaß eine Installation auch von LS120 oder ZIP Laufwerken vorgenommen werden kann. Dies ist auch der Default Kernel, falls nichts anderes ausgewählt wurde.

- bf24

Kernel Version 2.4.x: dieser aktuelle Kernel unterstützt viele neue Hardwarekomponenten, welche nicht von älteren Versionen unterstützt wurden. Die USB und IDE Unterstützung wurde verbessert, neuere Netzwerkkarten Treiber wurden integriert und es werden die Dateisysteme Ext3 und ReiserFS unterstützt.

- rescue

Diese spezielle Option dient zum Starten eines Rettungssystems, um ein defektes System instandzusetzen. Es kann als Option jedes beliebige Root-Dateisystem angegeben werden. Der Kernel wird dabei vom Bootmedium geladen. Weitere Rettungssysteme auf der ersten CD-ROM sind: rescbf24, resccomp, rescvanl. So kann beispielsweise mittels rescbf24 root=/dev/hda3 ein Rettungssystem mit dem Kernel 2.4 gestartet werden, welches die Partition /dev/hda3 als Root-Dateisystem benutzt.

Für Fortgeschrittene Benutzer sind folgende Optionen interessant, die am Bootprompt angegeben werden können:

- quiet

Es werden während der Installation nur absolut notwendige Fragen gestellt.

- verbose

Es werden sehr viele Fragen während der Installation gestellt.

- debug

Zur Fehlersuche für Entwickler. Meldungen werden auf tty3 ausgegeben.

- bootkbd

Mit dieser Option kann die zu verwendende Tastaturtabelle angegeben werden, beispielsweise bootkbd=qwertz/de-latin1-nodeadkeys.

Zunächst sollte versucht werden das Installationsprogramm ohne Angabe von weiteren Parametern zu starten.

Das Debian-Installationsprogramm

Direkt nach dem Laden des Linux-Kernels wird das eigentliche Installationsprogramm gestartet. Dieses Programm wird Sie durch die Installation führen. Sie können jederzeit zu jedem beliebigen Punkt der Installation zurückkehren oder auch die komplette Installation von Anfang an neu beginnen. In den meisten Fällen genügt es, die Fragen, bei denen Sie sich nicht ganz sicher sind, mit einem einfachen Druck auf die Eingabetaste zu bestätigen. Die voreingestellten Werte sind sinnvoll und führen zu einem funktionsfähigen System.

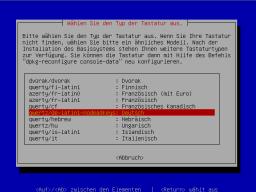

Zuerst erfolgt die Auswahl der gewünschten Sprache für die Installation. Das Installationsystem steht in 19 verschiedenen Sprachen zur Verfügung.

Bei der Auswahl eines deutschsprachigen Installationsprogrammes kann zwischen verschiedenen Sprachräumen gewählt werden.

Die nächste Maske zeigt einige Informationen zu Debian GNU/Linux und der Bootdiskette an. Die sogenannten Release Notes (Versions-Informationen) informieren über die Debian GNU/Linux-Version, sowie die Versionsnummer und das Herstellungsdatum der Bootdiskette. Hier finden Sie auch eine kurze Information zu SPI – „Software in the Public Interest“, der nicht-kommerziellen Organisation hinter Debian GNU/Linux und zur FSF ().

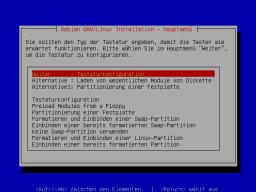

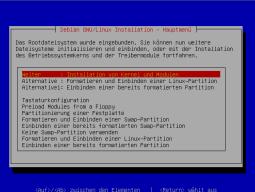

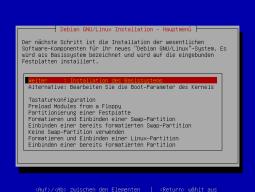

Nun gelangt man in das eigentliche Hauptmenü des Installationsprogramms. Von hier aus können Sie zu jeder Zeit zu jedem beliebigen Punkt der Installation wechseln und Schritte, bei denen Sie sich nicht sicher waren, nochmals wiederholen. Das Installationsprogramm führt in einer sinnvollen Reihenfolge durch die Installation: es ist normalerweise nicht notwendig, andere Menüpunkte als die vorgeschlagenen auszuwählen. Wie gesagt, es ist nicht nötig, aber möglich. Sie haben hier alle Freiheiten.

Zuerst wird die Konfiguration der Tastatur angeboten. Die Belegung der Tastatur ist sofort nach der Auswahl aus diesem Menü aktiviert.

Wenn Sie Debian GNU/Linux auf einem neuen System (oder einer neuen Festplatte) installieren, werden Sie nun zur Partitionierung der Festplatte aufgefordert. Wenn bereits ein Linux-System auf einer Partition installiert war, wird dieser Schritt automatisch übergangen und es wird zum nächsten Schritt, dem einbinden einer Swap-Partition, verzweigt.

Wählen Sie nun aus der Liste der Festplatten, die vom Installationsprogramm gefunden wurde, die gewünschte Festplatte aus. Haben Sie nur eine einzige IDE-Festplatte in Ihrem System, so wird lediglich das Device /dev/hda zur Auswahl angeboten. Weitere IDE-Festplatten werden vom Linux-Kernel als /dev/hdb (Slave am Primary Controller), /dev/hdc (Master am Secondary Controller) und /dev/hdd (Slave am Secondary Controller) verwaltet. SCSI-Festplatten werden mit /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc usw. bezeichnet, aufsteigend nach der eingestellten Adresse (SCSI ID).

Im nächsten Schritt werden Sie auf einige Beschränkungen mit älteren Motherboard-Bios-Versionen hingewiesen. Diese können dazu führen, daß der Linux-Kernel nicht geladen werden kann. Dies tritt aber nur auf mehrere Jahre alten Systemen auf und kann meist ignoriert werden.

Neu in dieser Debian Release ist die Unterstützung von sogenannten „Journaling Filesystemen“. Diese sind in der Lage, nach einem Systemabsturz das Dateisystem anhand eines Journals sehr schnell wiederherzustellen. Ein langwieriger Check des Dateisystemes, wie beispielsweise vom Extended 2 Dateisystem (ext2) her bekannt, kann dabei entfallen. Die „woody“ Release unterstützt neben dem Extended 3 Dateisystem (ext3), welches ebenfalls ein „Journaling Filesystem“ ist, auch das ReiserFS. Dieses benötigt zusätzlichen Plattenplatz zur Verwaltung des Journals.

Wenn eine fabrikneue Festplatte zur Installation benutzt wird, so ist auf dieser noch keine Partitionstabelle geschrieben worden. Zu Partitionierung der Festplatte wird das Programm cfdisk verwendet. Es benötigt zwingend eine solche Partitionstabelle, auch wenn diese noch keine Einträge enthält.

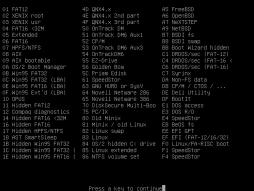

Es wird nun das Programm cfdisk gestartet. Mit diesem können in den freien Bereichen der Festplatte neue Partitionen angelegt oder auch bereits vorhandene Partitionen gelöscht werden. VORSICHT! Änderungen, die hier durchgeführt werden und mit write auf die Festplatte geschrieben wurden, lassen sich nicht wieder rückgängig machen!

In dem hier gezeigten Beispiel wird eine komplette IDE-Festplatte für die Installation von Debian GNU/Linux verwendet.

Über den Menüpunkt new kann eine neue, primäre Partition erzeugt werden. In unserem Beispiel wurde eine Größe von 1,8 Gigabyte (1800 Megabyte) gewählt. Diese Partition wird später das GNU/Linux-Dateisystem aufnehmen und von dieser wird auch der eigentliche Linux-Kernel geladen. Diese Partition müssen Sie mit dem Menüpunkt „Bootable“ bootfähig machen.

In dem verbliebenen Platz wird eine weitere Partition eingerichtet. Diese dient dem System als Swap-Bereich, um im Betrieb über mehr (virtuellen) Speicherplatz zu verfügen. Nach der Zuweisung des Festplattenplatzes für diese Partition muss noch der Typ geändert werden, sodaß das System diese Partition auch als Swap-Bereich erkennt. Dies geschieht über den Menüpunkt type, dort ist der Typ der zweiten Partition auf „82 - Linux Swap“ zu setzen. Dies ist schon die Voreinstellung, wenn Sie den Menüpunkt type auswählen, hier reicht ein Druck auf die Eingabetaste.

Sie können auch die verschiedensten anderen Dateisysteme anlegen. Wie Sie in der Auflistung sehen können, werden viele im DOS/Windows-Bereich verbreitete Formate, sowie eine ganze Reihe von Unix-Dateisystemen unterstützt.

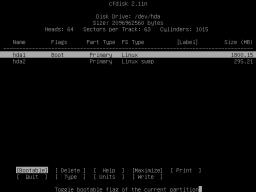

Nachdem mindestens eine Root (/) und eine Swap-Partition eingerichtet sind, sollte sich in etwa folgendes Bild ergeben.

Es wurden nun 2 Partitionen erstellt, /dev/hda1 (die erste Partition auf der Master-Festplatte am Primary IDE Controller) wird das Root-Dateisystem aufnehmen, /dev/hda2 ist die Swap-Partition.

Natürlich können nach Belieben weitere Partitionen, zum Beispiel für /home oder /var angelegt werden.

Wenn die Einteilung der Festplatte abgeschlossen ist, müssen die Daten noch in die bereits erwähnte Partitionstabelle geschrieben werden. Bis jetzt wurden noch keine Daten auf der Festplatte verändert. Wenn nicht sichergestellt ist, das es sich um die gewünschte Festplatte handelt, oder wenn noch wichtige Daten auf der Festplatte vermutet werden, so ist an dieser Stelle das Programm mit „Quit“ zu verlassen! Wenn aber alles wie geplant eingeteilt wurde, können die Einstellungen mit „Write“ in die Partitionstabelle geschrieben werden.

Das Installationsprogramm findet nun die Signatur einer Swap-Partition auf der Festplatte und bietet an, diese in das System einzubinden.

Wenn Sie mehrere Swap-Partitionen angelegt haben, die auch auf verschiedenen Festplatten liegen können, so können Sie diesen Menüpunkt vom Hauptmenü aus unter „Formatieren und Einbinden einer Swap-Partition“ noch einmal anwählen. Wiederholen Sie dies so lange, bis alle vorhandenen Swap-Partitionen eingebunden sind.

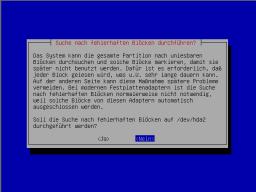

Bei nur einer Swap-Partition wird diese Auswahl übersprungen. Während des Formatierens der Partition kann der Bereich auf defekte Blöcke hin geprüft werden. Bei modernen Geräten ist dies nicht notwendig, sodaß hier problemlos darauf verzichtet werden kann.

Hier nochmal zur Sicherheit die Abfrage, ob diese Partition wirklich als Swap-Partition eingerichtet werden soll und damit alle Daten verlorengehen.

Im folgenden Schritt wird ein Linux-Dateisystem formatiert und ins System eingebunden. Wenn das System auf verschiedenen Partitionen installiert werden soll, so ist dieser Schritt mehrfach auszuführen.

Es muss mindestens eine Partition als Root-Dateisystem eingebunden werden. Wenn lediglich eine Linux-Partition vorhanden ist, so wird keine Auswahl der verfügbaren Partitionen angezeigt.

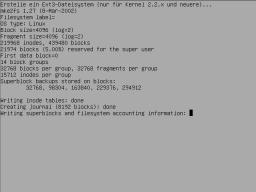

Nun kann das zu verwendende Dateisystem ausgewählt werden. Ältere Debian Versionen verwendeten immer das Extended 2 Dateisystem, dies ist auch heute noch eine gute Wahl: es hat sich in vielen Installationen bewährt.

Ein um die Funktionalitäten eines Journaling Filesystems erweitertes ext2 Dateisystem ist unter dem Namen ext3 / Extended 3 Filesystem verfügbar. Vorteilhaft ist hier das dieses auch kompatibel zum bisherigen Extended 2 Dateisystem ist, natürlich geht dann das Journal verloren. Sie können eine mit dem Extended 3 Dateisystem formatierte Partition auch mit älteren Kerneln oder Rettungsdisketten zusammen verwenden.

Alternativ steht noch das ReiserFS zur Verfügung. Auch dieses bietet die Funktionen eines Journaling Filesystems. ReiserFS wird jedoch von vielen Fachleuten als zu unausgereift angesehen, sodaß ein Einsatz eher auf Testsystemen sinnvoll erscheint.

Aufgrund der Kompatibilität zum Extended 2 Dateisystem ist das Extended 3 Dateisystem hier eine gute Wahl.

Auch für diese Partition kann eine Überprüfung auf defekte Blöcke während der Formatierung erfolgen, wie schon beschrieben ist dies bei neueren Systemen nicht notwendig.

Hier noch einmal zur Sicherheit die Abfrage, ob Sie sich für die richtige Partition entschieden haben.

Im Gegensatz zur Swap-Partition, dauert das Formatieren des Root-Dateisystems etwas länger. Dies ist abhängig von der Größe der Partition. Sie können diesen Vorgang am Bildschirm verfolgen.

Sie werden abschließend gefragt, ob die eben formatierte Partition in das System eingebunden werden soll. Bestätigen Sie dies mit der Eingabetaste.

Installation des Basissystems

Nachdem die Platte mit mindestens zwei Partitionen vorbereitet wurde, können nun der eigentliche Linux-Kernel sowie die dazugehörenden Module installiert werden.

Sie haben die Möglichkeit, den Kernel und die Module von verschiedenen Medien aus zu installieren. Wenn Sie von einer CD-ROM gebootet haben, ist es sinnvoll, auch den Rest der Installation von diesem Medium durchzuführen. Verfügen Sie aber beispielsweise über ein Notebook ohne CD-ROM, so können Sie Debian GNU/Linux auch komplett über Disketten installieren. Eine weitere Option ist die Installation von einer anderen Partition, egal ob diese bereits gemountet wurde oder nicht. Diese Partition kann auch mit einem DOS- oder Windows-Dateisystem formatiert sein. Dies kann dann sinnvoll sein, wenn Sie sich Debian GNU/Linux bei einem Bekannten auf eine Festplatte kopiert haben oder wenn Sie die Dateien mit einem anderen Betriebssystem aus dem Internet von einem FTP-Server geladen haben. Der mit Debian GNU/Linux gelieferte Kernel unterstützt hierzu die Dateisysteme der gebräuchlichsten Betriebssysteme.

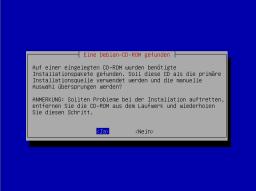

Wir gehen hier aber von der Installation per CD-ROM aus. Ist bereits eine CD-ROM eingelegt, so wird diese vom Installationsprogramm erkannt.

Es werden nun zunächst der Kernel (dies geht recht schnell), sowie die Module (Treiber) installiert. Der angezeigte Pfad kann sich, je nachdem welcher Kernel für die Installation gewählt wurde, von dem hier gezeigten unterscheiden.

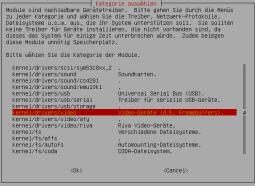

Es können nun zusätzliche Treiber – sogenannte Module – in den Kernel eingebunden werden. Dies ist im Normalfall nicht notwendig, da viele Treiber bereits fest in den Kernel integriert sind.

Exemplarisch soll hier die Installation eines Modules für eine Netzwerkkarte gezeigt werden. Es kann durchaus der Fall sein, daß die Netzwerkkarte bereits vom Kernel erkannt wurde. Dies ist der Fall, wenn der Treiber für die betreffende Karte fest in den Kernel integriert wurde. In diesem Fall braucht kein Modul für die Karte geladen zu werden.

Tip: Netzwerkkarte: Um festzustellen, ob bereits ein Treiber für die Netzwerkkarte im laufenden Kernel integriert ist, kann mit der Tastenkombination ALT+F2 (ALT+F1 wechselt auf die erste Konsole zurück) auf eine Konsole umgeschaltet werden. Zunächst muss diese Konsole durch drücken der Eingabetaste aktiviert werden. Mit dem Kommando: dmesg | grep eth kann festgestellt werden, ob der Kernel bereits beim Start eine Netzwerkkarte gefunden und eingebunden hat:

Ist dies nicht der Fall, muss ein Modul geladen werden.

Wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Module geladen werden sollen, so kann dazu jederzeit das Programm modconf benutzt werden.

Tip: Notebook: Wenn Sie Debian GNU/Linux auf einem Notebook installieren, sollten Sie an dieser Stelle ein wenig vom normalen Pfad der Installation abweichen und zunächst die Treiber für den PCMCIA Steckplatz installieren. Wählen Sie hierzu den Menüpunkt Alternative: Konfiguration der PCMCIA-Unterstützung. Danach können Sie ganz normal das Netzwerk konfigurieren.

Die Module sind in verschiedene Gruppen eingeteilt, werfen Sie ruhig mal einen Blick in jedes Verzeichnis.

Am Beispiel einer Netzwerkkarte werden wir kurz erläutern, wie beim Einbinden von Modulen prinzipiell vorzugehen ist. Wählen Sie zuerst die gewünschte Gruppe aus (kernel/drivers/net - Treiber für Netzwerkkarten). Sie erhalten dann eine Liste aller verfügbaren Treiber. Netzwerkkarten, die über einen PCI-Bus verfügen, benötigen meist keinerlei Parameter und lassen sich mit wenigen Schritten einbinden. Bei älteren ISA-Karten müssen oft weitere Angaben zu IO-Bereich und Interrupt gemacht werden. Hilfreich ist hier, wenn Sie diese Angaben bereits von einem anderen auf diesem Rechner laufenden Betriebssystem in Erfahrung bringen können. Sehr verbreitet sind NE2000-kompatible Netzwerkkarten. Oft reicht es bei diesen, nur den Parameter io anzugeben, typische Werte sind hier: 0x280, 0x300, 0x320 usw.

Die hier ausgewählte Intel EtherExpress Pro 100M PCI-Karte braucht hingegen keine weiteren Parameter und läßt sich so sehr einfach in das System einbinden.

Sind alle Module erfolgreich geladen, verlassen Sie dieses Menü. Sollten bei einzelnen Komponenten Probleme auftreten, ist dies nicht weiter schlimm. Momentan ist es ausreichend, wenn alle zur Installation benötigten Geräte funktionsfähig sind. Netzwerkkarten, Soundkarten usw. können später konfiguriert werden.

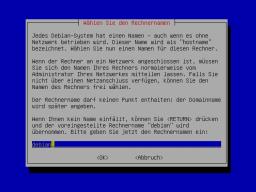

Auch wenn Sie in Ihrem System keine Netzwerkkarte installiert haben, sind einige Angaben zum Netzwerk nötig; versuchen Sie also nicht an diesem Menüpunkt vorbeizukommen: es wird Ihnen nicht gelingen.

Eine wichtige Information ist der Name des Systems (hostname). Wenn Sie den Rechner sofort oder später in ein bestehendes Netzwerk einbinden wollen, sollten Sie mit dem zuständigen Administrator einen geeigneten Namen vereinbaren, um Konflikte zu vermeiden. Für ein privates Netzwerk können Sie den vorgegebenen Wert, debian, belassen oder einen beliebigen anderen eingeben.

Je nachdem ob Sie vorher eine Netzwerkkarte konfiguriert haben oder nicht, werden Sie nun mit einigen weiteren Fragen konfrontiert. Dies bedeutet nicht, daß Sie nicht später per Modem oder ISDN ins Internet kommen, doch dazu später mehr.

Wenn in Ihrem Netz ein DHCP-Server zur Verfügung steht, können Sie von diesem alle weiteren Netzwerkeinstellungen beziehen. Meist werden diese jedoch von Hand eingegeben.

Geben Sie hier die IP-Nummer an, die Sie dem Netzwerkinterface geben wollen. Die hier vorgegebenen Werte sind reservierte Nummern, die Sie zu Hause in einem lokalen Netzwerk ohne Probleme benutzen können.

In einem Firmennetz oder wenn Sie von Ihrem Provider mehrere feste IP-Nummern bekommen haben, setzen Sie hier die entsprechenden Werte ein.

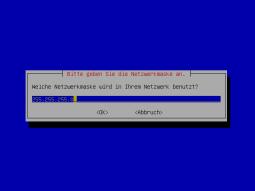

Ihre Netzmaske:

Geben Sie hier die IP-Nummer des Gateways ein.

Nun erfolgt die Abfrage des Domainnamens. Wenn Sie eine eigene Domain beantragt haben, setzen Sie den Namen dort ein. Wenn Sie ein privates Netzwerk zu Hause benutzen, können Sie sich auch einen netten Namen ausdenken. Eventuell ist es auch sinnvoll, den Domainnamen Ihres Providers einzusetzen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, lassen Sie das Feld einfach frei.

Meist werden Sie einen anderen Rechner als Nameserver nutzen; geben Sie dessen IP-Nummer hier ein. Die IP-Nummer des Nameservers erfahren Sie im Zweifelsfall bei Ihrem Provider. Mehrere Nameserver können nacheinander, durch Leerzeichen getrennt, eingegeben werden.

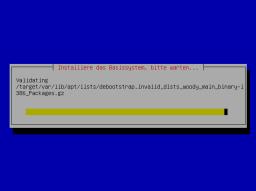

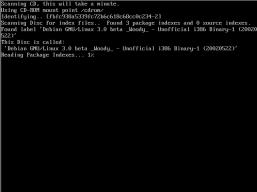

Der nächste Punkt führt zur Installation des Basissystems. Es wird ein grundlegendes System auf der vorbereiteten Platte installiert. Dieses Basissystem enthält alle nötigen Programme, um die Installation später zu vervollständigen.

Die Installation kann – je nachdem wie schnell das System ist – einige Minuten in Anspruch nehmen. Es wird ein Grundsystem installiert, in dem alle weiteren Programme vorhanden sind, die benötigt werden. Die Installation erfolgt von der CD-ROM, von der bereits der Kernel und die Module installiert wurden.

Der Fortschritt der Installation kann detailiert auf der vierten Konsole beobachtet werden. Mit der Tastenkombination ALT+F4 kann auf diese Konsole gewechselt werden.

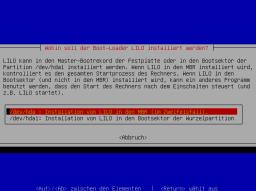

Bootloader

Im folgenden wird die Festplatte für den automatischen Start von Debian GNU/Linux vorbereitet. Alternativ können Sie hier auch eine Boot-Diskette erzeugen; diese kann später als Rettungssystem verwendet werden. Normalerweise ist dies aber nicht notwendig, denn jedes Debian Installationsystem kann auch als Rettungssystem verwendet werden. Dies gilt auch für die CD-ROM, von der das System installiert wurde.

Es wird ein neuer MBR (Master Boot Record) auf der Festplatte installiert. Sie können bestimmen, an welcher Stelle er installiert werden soll. Normalerweise wird der Bootloader in den MBR installiert, wenn ein anderer Bootloader (beispielsweise ein kommerzielles Produkt) verwendet werden soll, so ist der Linux Loader (lilo) in den Bootsektor der Root-Partition (hier /dev/hda1) zu installieren.

Der Linux Loader (lilo) wird zunächst ohne weitere Absicherung installiert. Dies bedeutet, daß jeder der Zugriff auf die Hardware des Rechners erlangt und ohne weiteres das System mit eigenen Parametern starten kann. Auf diese Weise ist es sehr einfach, Rechte des Systemadministrators zu erlangen, ohne ein Passwort zu kennen! LILO sollte später mit einem Passwort abgesichert werden, dies ist im Abschnitt über Systemsicherheit genauer beschrieben.

Es wird nun angeboten, eine Boot-Diskette zu erstellen. Wenn Sie Ihr System von CD-ROM booten können, ist es kein Problem, dies zu übergehen: Sie können jederzeit mit der CD booten und das System im Notfall reparieren. Es schadet aber auch nicht, eine solche Diskette zu erstellen.

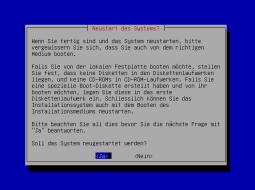

Neustart

Damit ist die Installation abgeschlossen. Das System muss nun einmalig neu gestartet werden, dabei werden noch einige kleiner Einstellungen vorgenommen.

Hier nochmal ein Hinweis, daß Sie das System auch von Diskette neu starten können. Dies funktioniert in gleicher Weise auch von der Installations-CD-ROM, welche das gleiche Image benutzt, wie es auch für die Rettungsdiskette verwendet wird.

Ihr System wird nun neu gestartet und die Installation ist fast abgeschlossen...

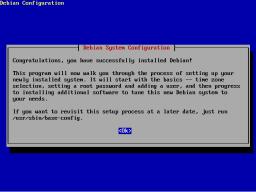

Fertigstellen der Installation

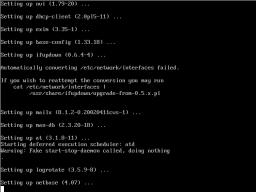

Nachdem das System gestartet ist, werden noch einige letzte Einstellungen vorgenommen.

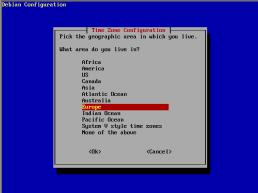

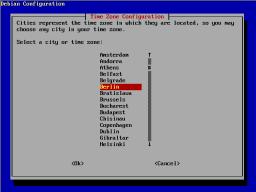

Debian GNU/Linux verwaltet die Systemzeit, und somit auch die Umschaltung zwischen Sommer- und Winterzeit, über sogenannte Zeitzonen. Wählen Sie, wie gezeigt die für Ihre Region sinnvollen Werte. Um die Zeitzone später zu ändern, kann das Programm tzconfig verwendet werden.

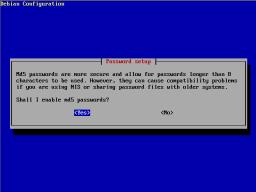

MD5 verschlüsselte Passwörter sollten in jedem Fall verwendet werden. Diese bieten eine höhere Sicherheit gegen Angriffe.

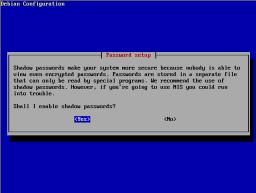

Die Verwendung von „Shadow-“ Paßwörtern macht das System vor Angriffen deutlich sicherer (die Paßwörter werden in einer Datei gespeichert die, nicht wie die Datei /etc/passwd, die von jedem Benutzer gelesen werden kann, sondern nur vom Benutzer root lesbar ist).

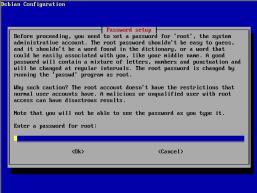

Als nächster Schritt steht Ihnen die Auswahl des Paßwortes für den Systemadministrator (root) bevor. Sie sollten dieses Paßwort besonders sorgsam auswählen! Achten Sie darauf, daß es nicht Teile Ihres Namens enthält und möglichst aus einem Gemisch aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen besteht. Bei der Auswahl der verwendeten Zeichen ist darauf zu achten, daß das System durchaus in einen Zustand geraten kann indem noch keine deutsche Tastaturbelegung geladen ist. Enthält das Passwort des Systemadminisrators dann Umlaute so werden Sie massive Probleme mit der Anmeldung am System haben. Verwenden Sie besser Sonderzeichen die auch auf einer Tastatur mit amerikanischem Tastaturlayout zu erreichen sind. Der Systemadministrator hat Zugriff auf alle Teile des Systems, deshalb ist dieses Paßwort besonders sensibel.

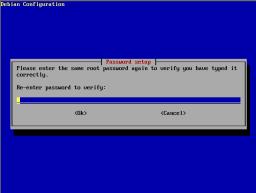

Wie jedes gute Paßwort, so möchte auch dieses zur Bestätigung ein weiteres Mal eingegeben werden und wird natürlich nicht am Bildschirm angezeigt.

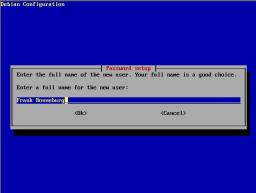

Sie haben nun die Gelegenheit, einen neuen Benutzer - zusätzlich zum Administrator - einzurichten. Sie sollten dies auf alle Fälle tun, es ist nicht üblich und sogar gefährlich, die tägliche Arbeit am System als Administrator durchzuführen. Melden Sie sich immer als normaler Benutzer am System an und benutzen Sie das Kommando su, um Systemverwaltungsaufgaben durchzuführen.

Geben Sie zuerst den gewünschten Benutzernamen ein. Dies können zum Beispiel Ihr Vorname oder Ihre Initialen sein:

Hier sollten Sie Vor- und Nachnamen eingeben. Bedenken Sie, daß die hier gemachten Angaben auch später weiterverwendet werden, beispielsweise beim Versenden von E-Mail. Wenn Sie also als „Donald Duck“ im Netz auftauchen wollen, können Sie das hier eingeben... Zum guten Ton gehört aber die Verwendung des echten Namens.

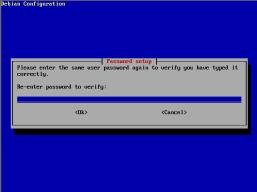

Auch für diesen Benutzer werden Sie wieder um ein Paßwort gebeten. Auch dieses sollten Sie sorgfältig auswählen. Normale Benutzer haben zwar nicht alle Rechte auf einem GNU/Linux-System, wenn ein Eindringling jedoch erst mal Zugriff auf ein System erlangt hat, gelingt es oft, sich weitere Rechte zu verschaffen.

Natürlich müssen Sie auch dieses Paßwort zweimal eingeben um sicherzugehen, daß sich keine Tippfehler eingeschlichen haben.

Wenn Ihr System nicht über PCMCIA-Slots verfügt, können Sie die Unterstützung hierfür entfernen lassen.

Nun können Sie wählen, ob Sie die weitere Installation über PPP (Point-to-Point-Protokoll) von einem der vielen Debian FTP-Server durchführen möchten. Wenn Sie über einen schnellen Zugang verfügen, können Sie diese Möglichkeit in Erwägung ziehen. Normalerweise sollten Sie aber die Installation von einer CD-ROM, wie bisher beschrieben, durchführen.

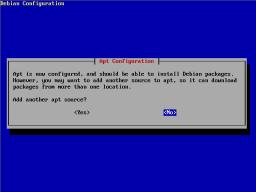

Wenn Sie, wie hier gezeigt, die weitere Installation nicht über PPP durchführen, wird versucht, von dem bei der Installation des Basissystems gefundenem CD-ROM die Paketdateien mit den verfügbaren Debian-Paketen zu lesen. Sie sollten hier zunächst die erste CD eingelegt haben, von der Sie auch das Basissystem installiert haben.

Wenn Sie über mehrere Debian GNU/Linux-CDs verfügen, können Sie diese hier nacheinander einlesen. Die vorhandenen CDs werden in der Datei /etc/apt/sources.list mit einer eindeutigen Kennung eingetragen und die Paketdateien eingelesen.

Natürlich können weitere CD-ROMs oder andere Installationsquellen auch zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden; das dazugehörige Programm (welches auch hier grade zum Einsatz kommt) heisst apt-setup.

Wenn alle vorhandenen CD-ROMs eingelesen wurden, können Sie weitere Quellen hinzufügen, von denen Paketdateien gelesen werden sollen. In den meisten Fällen werden dies sicher FTP-Server sein, die über die aktuellsten Debian-Pakete verfügen.

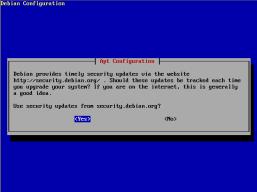

Sofern das neu installierte System über einen Anschluß an das Internet verfügt, sollten in jedem Fall die Security Updates in die Konfiguration aufgenommen werden.

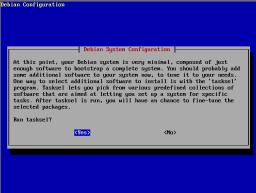

Das Programm tasksel erlaubt das einfache Auswählen von Paketdateien. Hierbei müssen nicht viele einzelne Pakete gewählt werden, vielmehr können sinnvolle Zusammenstellungen für verschiedene Anwendungszwecke gewählt werden.

Sie können nun, über das hier gezeigte Programm taskselect, welches Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt erneut starten können, zwischen verschiedenen für Sie zusammengestellten Konfigurationen wählen. Jedes der hier angezeigten Pakete wählt eine Gruppe weitere Pakete aus. Eine ausführlichere Beschreibung zu taskselect finden Sie in einem späteren Kapitel.

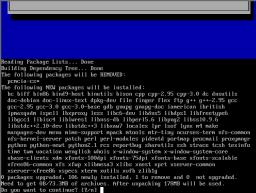

Abschliessend können weitere Pakete gezielt mittels dselect zur Installation ausgewählt werden. Dies kann aber auch zu einem späteren Zeitpunkt bei Bedarf erfolgen.

Nach der Auswahl der gewünschten Pakete werden diese noch einmal angezeigt. Sie können noch einmal einen Blick auf die Auswahl werfen und ggf. an dieser Stelle abbrechen.

Je nachdem ob Sie eine oder mehrere CDs zur Installation verwenden, kann es vorkommen, daß Sie aufgefordert werden, eine andere CD einzulegen.

Gleich im Anschluß werden einige Pakete sich zu Wort melden, die einer weiteren Konfiguration bedürfen. Hier zum Beispiel das Paket less, welches einen Mime-Handler konfigurieren möchte.

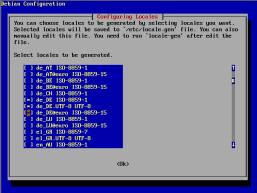

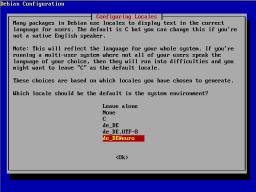

Debian GNU/Linux unterstützt verschiedene Sprachen. Hier kann ausgewählt werden, welche benötigt werden und welche aus dem System entfernt werden sollen.

Aus den verfügbaren Sprachen („C“ steht dabei für englisch) kann eine als systemweite Sprache gewählt werden.

Das Entpacken der gewünschten Pakete erfordert bei den meisten Paketen keine weitere Benutzereingabe, Sie können sich jetzt, je nach Anzahl der ausgewählten Pakete, erst mal eine kleine Pause genehmigen. Sollten Sie jetzt während der Installation zu einzelnen Paketen auf Fragen stoßen, die Sie nicht beantworten können, so lesen Sie in dem entsprechenden Abschnitt dieses Buches weiter nach, wie dieses Programm zu konfigurieren ist.

Nach der Installation der ausgewählten Pakete, können Sie die Archive von Ihrer Platte löschen. Wenn Sie die Pakete via FTP aus dem Netz geholt haben, kann es aber auch sinnvoll sein, die Archive auf der Platte zu halten, um einen erneuten Download zu vermeiden.

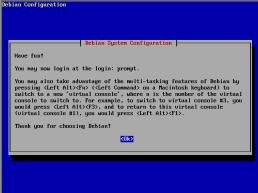

Hiermit ist die Installation abgeschlossen und Sie bekommen noch einige Tips zur Verwendung von virtuellen Konsolen.

Wenn alles geglückt ist, können Sie sich an Ihrem neuen Debian GNU/Linux-System anmelden.

Paket Vorschläge und Empfehlungen

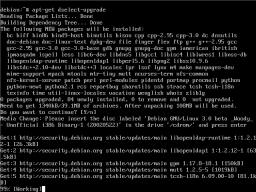

Das Debian Paketsystem bietet Vorschläge (recommend) und Empfehlungen (suggest) für Pakete an. Diese werden von APT nicht berücksichtigt und somit sind einige nützliche und wichtige Pakete (beispielsweise ssh und gnupg) noch nicht installiert. Leider lassen sich diese Pakete nicht direkt via APT installieren, es ist ein kurzer Umweg über dselect notwendig.

Mit dem Kommando

dselect --expert select quit |

apt-get dselect-upgrade |

Hiermit ist die Installation eines einfachen Debian GNU/Linux-Systems abgeschlossen. In den folgenden Kapiteln finden Sie weitere Informationen, wie Sie das System an Ihre Bedürfnisse anpassen können und weitere Pakete installieren.